お知らせ

(コラム)口と喉を鍛えて元気に!

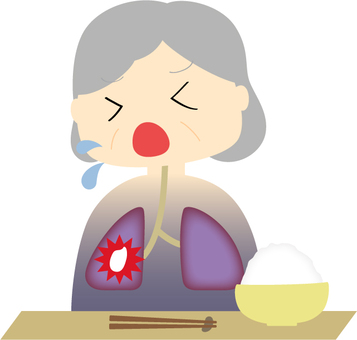

嚥下障害とは、口や喉の機能が低下して、うまく飲み込めない、むせるといった症状がみられる状態です。主な原因として、脳梗塞などの脳血管疾患や神経難病があげられますが、肺炎などの病気やそれにともなう食事の中止、また加齢も原因となって生じることがあります。 嚥下障害を生じると、食べたいものが食べられないだけではなく、十分な栄養が取れずに身体が衰えていく要因になったり、むせにより誤嚥性肺炎を発症する可能性があります。

嚥下障害を生じると、食べたいものが食べられないだけではなく、十分な栄養が取れずに身体が衰えていく要因になったり、むせにより誤嚥性肺炎を発症する可能性があります。

2023年に厚生労働省から主な死因の割合が出されましたが、肺炎が4.8%、誤嚥性肺炎が3.8%となっており、老衰12.1%のなかにも誤嚥性肺炎が含まれていると言われています。

口や喉をトレーニングすることで、嚥下障害の改善や予防、誤嚥性肺炎の予防に効果があり、おいしいものを食べて元気に生活する基盤をしっかりつくることになります。

いくつか嚥下訓練の例をご紹介します。

■舌の運動

食べ物を噛んで飲み込むまでには舌の動きが重要になります。前に出したり、左右に動かす運動は有効です。また、早口言葉などで口をよく動かすことも効果があります。

■嚥下おでこ体操

飲み込む喉の筋肉を鍛える運動です。呼吸を止めず、力が入るところでゆっくり吐いて行います。

■カラオケ

歌は喉に力が入るとともに、呼吸のトレーニングにもなります。また、楽しく歌をうたうことでストレスの発散にもなり精神的にもよい影響があると言われます。 ■歯磨

■歯磨

誤嚥性肺炎の原因には、口腔内の細菌を誤嚥することでも生じます。特に寝ている時は感覚鈍くなり、知らない間に細菌を含んだ唾液を誤嚥してしまう(不顕性誤嚥)ことがあり、歯磨きをしっかりして口の中をきれいにしておくことが重要です。

食べたいものが食べられないことは、楽しみの1つを奪われてしまうことです。いつまでも好きなものが食べられるように口と喉の運動をぜひ行ってみてください。

診療支援部リハビリテーション室主任 渡邉 保紀